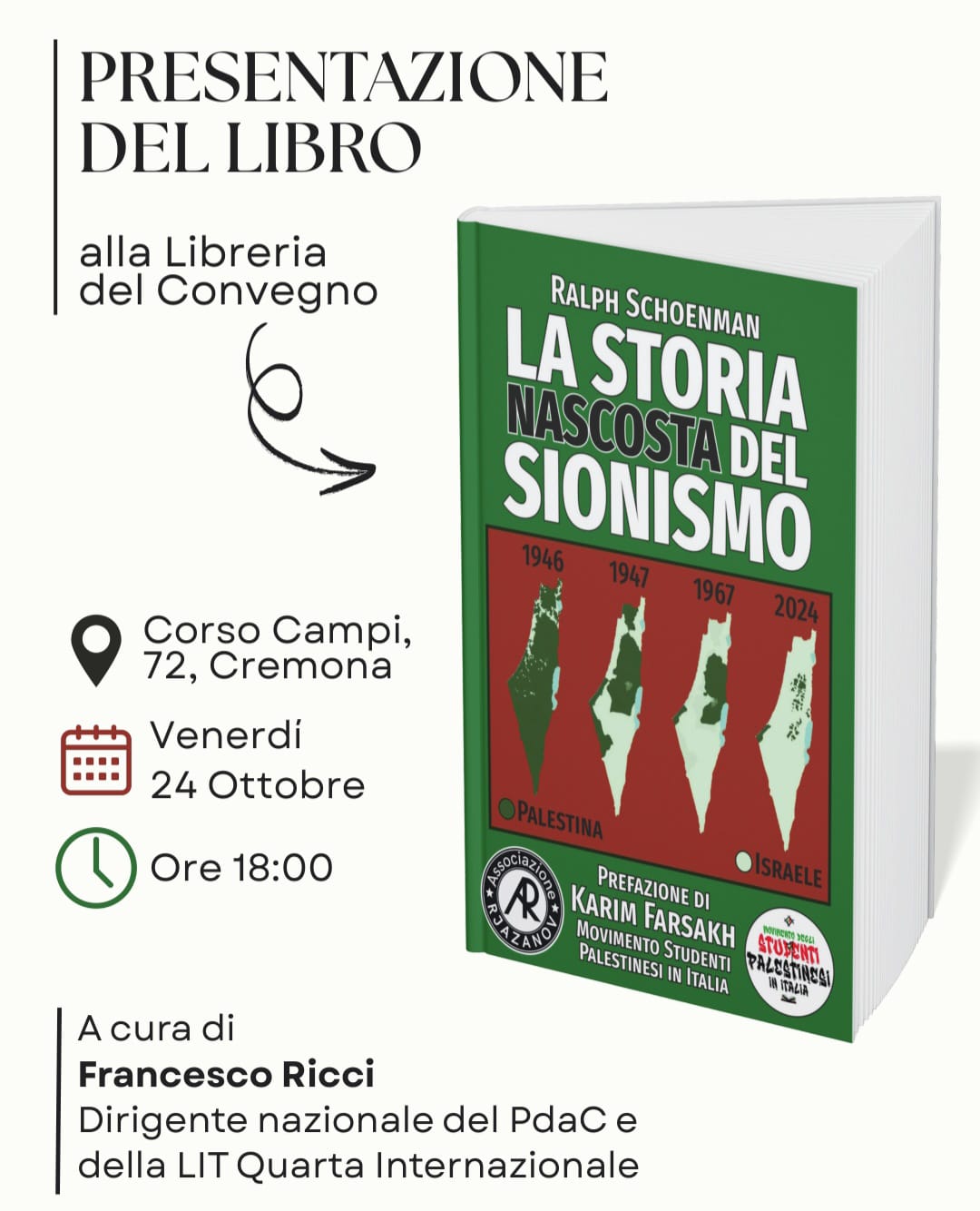

Sionismo e pulizia etnica del popolo palestinese

di Soraya Misleh (*)

Il sionismo politico è sorto alla fine del XIX secolo. Il

padre è stato Theodor Herzl, ebreo nato in Ungheria, che svolgeva a Vienna –

allora capitale dell’Impero austro‑ungarico (1867‑1918) – la professione di

giornalista e autore teatrale.

Ben integrato nella società, non nutriva interesse per l’ebraismo

o per questioni ad esso correlate (Shlaim, 2004, p. 38). Il punto di svolta fu,

secondo quanto da lui stesso scritto nel testo Der Jundenstaat (Lo Stato

ebraico)[1], il “Caso”, come fu conosciuto in Francia il caso Dreyfus, cioè

l’accusa di alto tradimento subita nel 1894 in quel Paese dall’ufficiale Alfred

Dreyfus, per essere di origine ebraica. A partire da quest’avvenimento, Herzl

avrebbe concluso che non ci sarebbe stata alcuna speranza di assimilazione;

sicché, l’unica soluzione sarebbe stata che gli ebrei avessero potuto vivere

nel loro proprio Stato. Quest’affermazione, tuttavia, è messa in discussione da

studiosi israeliani (Pappé, 2007, p. 64).

Per garantire l’immigrazione degli ebrei europei verso la

Palestina era necessario convincerli che il trasferimento [2] verso quelle

terre sarebbe stato l’unico modo per liberarsi dell’“antisemitismo” – termine

che si riferisce alla discriminazione contro i semiti. In questo senso, nel

pubblicare nel 1896 Lo Stato ebraico Herzl (1988, p. 47) legò la

cosiddetta “questione ebraica” – a suo dire, un legato del Medioevo – non alla

religione o all’aspetto sociale, ma a un problema nazionale.

Nel suo testo, Herzl non suggerì esclusivamente la Palestina

per la creazione di uno Stato ebraico, ma pose la questione: “Dobbiamo

preferire la Palestina o l’Argentina?”. La sua risposta fu: “La società (ebraica)

accetterà ciò che le daranno, tenendo conto delle manifestazioni dell’opinione

pubblica al riguardo” (1988, p. 66). Nella sua analisi, in entrambi i luoghi

c’erano state esperienze ben riuscite di “colonizzazione ebraica”. Nel 1897,

anno successivo alla pubblicazione del suo scritto, durante il I Congresso

sionista realizzato in Svizzera, a Basilea, in cui si riunirono duecento

delegati dell’est europeo, la scelta finì per ricadere sulla Palestina: “Questo

nome, di per sé solo costituirebbe un potente e trascinante richiamo per l’adunata

del nostro popolo. (…) Per l’Europa rappresenteremmo lì un pezzo di fortezza

contro l’Asia, saremmo la sentinella avanzata della civiltà contro la barbarie.

Saremo uno Stato neutro, in costante relazione con tutta l’Europa, che dovrebbe

garantire la nostra esistenza” (ibidem).

Herzl intraprese ogni sforzo per ottenere l’appoggio delle

élite ebraiche e dei governanti europei al progetto sionista. Secondo Shlaim

(2004, p. 41), il proposito “non dichiarato” – suo e dei suoi successori – era

che il movimento raggiungesse il suo obiettivo “non attraverso un’intesa con i

palestinesi locali, ma attraverso un’alleanza con la grande potenza dominante

del momento”.

Questo partner venne individuato nella Gran Bretagna, che intravvedeva

la Palestina come una sua “futura acquisizione”. Come parte della sua strategia

di convincimento, Herzl spiegò che i britannici avrebbero potuto beneficiare di

una “oasi sionista” nella regione di Gaza, alla quale sarebbe stato necessario

portare acqua dal Nilo attraverso un canale (Pappé, 2007, p. 81). In un primo

momento questo piano venne frustrato in seguito all’obiezione mossa dal Lord inglese

Cromer che comandava al Cairo. In alternativa, Herzl propose la temporanea istituzione

dello Stato ebraico in Uganda, che allora era una colonia inglese, per passare

successivamente in Palestina. Ma ciò fu visto come un tradimento da altri

dirigenti sionisti come Chaim Weizmann (1874‑1952) [3], dal momento che lo

stesso ideatore dello Stato di Israele aveva nazionalizzato l’ebraismo

segnalando il luogo poi definito dal I Congresso sionista. Di conseguenza, il

piano dell’Uganda non fu portato avanti e la Palestina tornò ad essere centrale

nella proposta sionista (ibidem).

Dopo il I Congresso sionista, due rabbini furono inviati in

Palestina per una ricognizione dei luoghi. In un telegramma essi descrissero lo

scenario che il movimento che intendeva creare uno Stato ebraico in quelle

terre si sarebbe trovato di fronte: “La ragazza è bella, ma è sposata con un

altro uomo” (Shlaim, 2004, p. 40). In altre parole, gli esploratori

annunciavano che la Palestina non era una radura, un luogo deserto e

disabitato. Come riferisce Pappé: “Alla vigilia della guerra di Crimea (1853‑1856),

circa mezzo milione di persone viveva in terra di Palestina. Erano di lingua

araba, in maggioranza musulmana, ma circa 60.000 erano cristiani di varie

confessioni e circa 20.000 erano ebrei. Inoltre, dovevano tollerare la presenza

di 50.000 soldati e funzionari ottomani, così come di 10.000 europei (2004, p.

41).

Secondo Schlaim (2004, p. 54), indipendentemente dalla linea

sionista, che comprendeva i cosiddetti laburisti, i moderati e i revisionisti –

il cui fondatore fu l’ebreo russo Zeev Jabotinsky (1880‑1940) – prevaleva

l’idea secondo cui era necessario l’appoggio di una grande potenza per

consolidare il progetto sionista. Così come era necessario stimolare

l’immigrazione ebraica e trasferire i palestinesi nativi usando allo scopo la

forza militare. La differenza era che i revisionisti consideravano

esplicitamente tale opzione.

Nel suo libro Espulsioni dei Palestinesi – Il Concetto di

“trasferimento” nella concezione politica sionista, 1882‑1948, Nur Masalha

presenta una serie di citazioni di dirigenti sionisti che dimostrano la

predominanza dell’idea del trasferimento volontario o coatto della popolazione

araba locale come base per la costituzione di uno Stato esclusivamente ebreo in

Palestina. A suo avviso, quest’idea era stata concepita da tempo. “Theodor

Herzl fornì un riferimento previo al trasferimento, ancor prima di delineare la

sua teoria del rinascimento sionista nel suo Judenstaat” (1993, p. 8).

Sempre secondo Masalha, il 12 giugno del 1895, pensando alla transizione da una

“società di ebrei” a uno Stato, Herzl scriveva nel suo diario: “Quando

occuperemo la terra, porteremo immediatamente vantaggi allo Stato che ci

riceverà. Dobbiamo espropriare con cautela la proprietà privata negli Stati schierati

con noi. Tenteremo, quando la popolazione poverissima varcherà i confini, di cercarle

lavoro nei Paesi che lasciano, mentre le negheremo qualsiasi impiego nel

nostro. I proprietari terrieri saranno dalla nostra parte. Entrambi i processi,

di espropriazione e di rimozione dei poveri andranno messi in atto

discretamente e con circospezione” (ibidem, p. 9).

In un dialogo del 1891 fra due pionieri di Hovevie Zion

(Amanti di Sion) fu altresì esposta l’idea di trasferimento. Uno di essi affermò

che la terra “in Giudea e Galilea è occupata da arabi”. Il suo interlocutore

rispose: “È molto semplice. Li assedieremo finché partiranno. li lasceremo

andare in Transgiordania (l’equivalente dell’attuale Regno di Giordania: ndt)”

(ibidem, p. 9). Sempre secondo Masalha, Israel Zangwill – ideatore

dell’espressione “Una terra senza popolo per un popolo senza terra” – presentò l’espulsione

degli arabi dalla Palestina come una precondizione per la realizzazione del

progetto sionista (ibidem, p. 10). Como indica l’autore, il creatore del

potere militare dello Yishuv [4] e primo premier di Israele, David Ben Gurion,

indicò l’importanza dell’idea di trasferimento in varie citazioni nel suo

diario. In una di esse, il 12 luglio del 1937, affermò: “Il trasferimento

coatto degli arabi dalle vallate dello Stato ebraico proposto ci può offrire

qualcosa che non abbiamo mai avuto [una Galilea libera da arabi], neppure

quando siamo stati padroni del nostro destino nei giorni del Primo e del

Secondo Tempio” (Masalha, 1993, p. 13).

Sempre secondo Masalha, in una lettera a suo figlio Amos del

5 ottobre 1937, Ben Gurion scrisse: “Dobbiamo espellere gli arabi e prendere il

loro posto (…) e se dovremo usare la forza, non per spogliare delle loro

proprietà gli arabi del Negev (deserto localizzato nella parte meridionale

dell’attuale Stato d'Israele: ndt) e della Transgiordania, ma per garantire il

nostro stesso diritto di stabilirci in quei luoghi, useremo la forza”.

Basandosi su documenti ufficiali israeliani, lo storico

Benny Morris ha inizialmente scritto che il trasferimento fino all’espulsione

degli arabi per la costituzione dello Stato ebraico era centrale nel progetto

sionista. Successivamente, in una versione rivisitata della sua opera La

nascita del problema dei profughi palestinesi, ha affermato: “È certo, in

qualche misura, che la prassi del sionismo sia stata caratterizzata all’inizio da

una successione di microcosmici trasferimenti; il conseguimento della terra e

l’insediamento di quasi ogni colonia (moshava) sono stati accompagnati

dal dislocamento o dal trasferimento (legale e normalmente ricompensato) di un

beduino nativo o di una comunità agricola in precedenza insediata. (…) Hess,

Motzkin [5], Ruppin e Zangwill, certamente non pensavano a minidislocamenti, ma

in un massiccio e strategico trasferimento. Tuttavia, nella pratica, l’idea era

considerata, dalla maggioranza dei dirigenti sionisti, come una misura di

dubbia morale. È vero che, per lo meno fino agli anni ’20 e ’30, gli arabi

della Palestina non si vedevano e non venivano considerati da nessuno come un ‘popolo’

distinto. Erano visti come arabi o, più in particolare, come gli ‘arabi siriani

del sud’. Oltre a ciò, il loro trasferimento da Nablus o Hebron verso la

Transgiordania, la Siria e lo stesso Iraq – specie se adeguatamente compensato

– non doveva essere ritenuta un esilio dai luoghi d’origine: gli ‘arabi’

dovevano soltanto essere dislocati da una terra araba ad un’altra” (2004, p.

42).

Secondo l’autore, nella prima metà del XX secolo questo tipo

di trasferimento di “minoranze etniche verso il cuore delle loro aree

nazionali” era “moralmente accettabile, se non addirittura moralmente

auspicabile” e sarebbe stata la soluzione per conflitti futuri. Per Morris, se

durante gli ultimi decenni del XIX secolo e nei primi decenni del XX i sionisti

che peroravano la causa del trasferimento non erano predominanti, all’inizio

degli anni ’30 l’appoggio all’idea si fece largo nella direzione del movimento

e si sviluppò come risposta alle ondate della rivolta araba. A suo avviso, in

seguito all’opportunità apertasi nel 1936 la cupola sionista annunciò la sua

adesione al trasferimento (ibidem, p. 46).

Benché riconosca che le dichiarazioni dei “padri del

sionismo” indichino la strada del trasferimento, Morris confuta nella sua opera

la tesi che il piano di espulsione della popolazione palestinese non ebrea

fosse il fulcro della politica sionista. Nella sua concezione, il

trasferimento, che avrebbe guadagnato consensi a partire dalle rivolte arabe,

fu visto come la soluzione di fronte al rifiuto degli arabi di accettare la

divisione delle loro terre. Così, fu il prodotto della guerra “iniziata dal

lato arabo” nel 1948 (ibidem, p. 60).

Già Masalha riferisce che furono formati comitati di

trasferimento che presentarono diversi piani e proposte ai governo arabi dei

Paesi vicini con l’obiettivo di trasferire i palestinesi non ebrei in generale

verso la Transgiordania, in Siria e in Iraq negli anni ’30 e ’40 (1993, p. 12).

Per Walid Khalidi, l’idea di trasferimento degli arabi

sarebbe un eufemismo in luogo di “pulizia etnica” (1988, p. 5). Il concetto

venne discusso nella Commissione di specialisti dell’Onu nel 1992. Sulla base

delle informazioni fornite da questa commissione, il segretario generale

presentò al presidente del Consiglio di Sicurezza un documento relativo alla

guerra civile in Jugoslavia (1991‑2001) datato 24 maggio 1994 [6]. In esso

viene data questa definizione di “pulizia etnica”, originata da un

“nazionalismo sbagliato”: “rendere un’area etnicamente omogenea grazie all’uso

della forza o dell’intimidazione per rimuovere persone di determinati gruppi”.

Anche sulla base della relazione accompagnatoria, tali atti comprendono la

rimozione forzata della popolazione civile locale in violazione delle leggi

internazionali mediante l’uso di metodi di coercizione come l’assassinio di

massa, la tortura, lo stupro e altre forme di aggressione sessuale; lesioni

corporali gravi a civili; maltrattamenti inflitti a prigionieri civili e di

guerra, utilizzazione di civili come scudi umani; distruzione di proprietà

personali, pubbliche e culturali; saccheggi e furti, espropriazione forzata di

proprietà; massiccio dislocamento della popolazione civile (…) [7].

Sempre nella relazione è specificato che “rappresaglie o

vendette” non possono servire da giustificazione per la violazione delle leggi

internazionali e della Convenzione di Ginevra. Secondo Pappé (2008, p. 19), la

definizione si attaglia a quanto accaduto in Palestina nel 1948, anno di

fondazione dello Stato di Israele: furono stilati piani con l’obiettivo di

preparare le forze paramilitari sioniste per le offensive nelle aree rurali e

urbane dopo che i britannici – che avevano avuto il mandato su quelle terre

come bottino della Prima guerra mondiale (1914‑1918) – avessero lasciato la

Palestina (ibidem, p. 53). I piani erano: A (abbozzato da Elimelech

Avnir, comandante della Haganah [organizzazione paramilitare sionista in

Palestina: ndt], su richiesta di Ben Gurion nel 1937); B (concepito nel 1946);

C (una fusione dei primi due); infine, D (Dalet). In relazione ai primi tre,

Pappé afferma che il proposito era “dissuadere” la popolazione palestinese

dall’attaccare gli insediamenti ebrei e reprimere offensive (2008, p. 53).

Il Piano Dalet

Il piano che pose un sigillo al destino dei palestinesi fu

Dalet. Il nume fu dato dall’Alto Comando sionista (Khalidi, 1988, p. 8).

Secondo Pappé (2008, p. 54), “indipendentemente dalla volontà dei palestinesi

di collaborare od opporsi a questo Stato ebraico, il Piano Dalet si proponeva

la loro sistematica e totale espulsione dalla loro patria”. Estremo e

aggressivo, fu messo a punto in una riunione dei dirigenti sionisti nel locale

che si sarebbe trasformato nel quartier generale della Haganah, la Casa Lilla a

Tel Aviv (attuale capitale israeliana), il 10 marzo 1948 (Pappé, 2008, p. 11).

Questo piano conteneva mappe che indicavano da dove i gruppi paramilitari

avrebbero attaccato ogni villaggio, come sarebbero state queste incursioni, a

partire dalle informazioni di ogni cittadina, mappate negli anni ’40: “Per

elaborare il Piano Dalet, oltre a contare sull’ospitalità dei loro abitanti, i

sionisti crearono una rete di collaboratori. Nonostante il disprezzo che

nutrivano per queste persone – al punto che uno degli accademici coinvolti

nell’elaborazione del piano, Moshe Pasternak, giunse ad affermare che sarebbe

stato difficile avere informatori da loro a causa dei loro costumi primitivi –

ottennero qualche risultato favorevole per le loro intenzioni (Pappé, 2008, p.

43)

Il Piano Dalet fu messo in opera dalle organizzazioni

paramilitari Stern Gang, Irgun e Haganah. Le truppe scelte di quest’ultima – il

Palmach – passarono da 700 membri nel 1941 a 7.000 nel 1948. Successivamente, le

tre organizzazioni si sarebbero fuse per costituire la Forza di difesa di

Israele (Pappé, 2007, p. 143).

Ogni brigata “ricevette una lista dei villaggi che avrebbe

dovuto occupare. La maggioranza dei villaggi era destinata a essere distrutta e

solo in casi eccezionali ai soldati fu impartito l’ordine di lasciarne qualcuno

intatto (ibidem, pp. 164 e 166). La prima operazione, denominata Najsón,

vide la partecipazione non solo di tutti i gruppi paramilitari, ma anche di

ebrei veterani di guerra oriundi dell’Europa orientale e altri appena arrivati.

L’obiettivo fu l’espulsione massiccia della popolazione dalle aree rurali a

ovest delle montagne di Gerusalemme. Il primo villaggio a cadere in

quest’operazione di chiamava Qastal (Il Castello) (Pappé, 2007, p. 129).

Così come Pappé, Walid Khalidi (1988, p. 8) afferma che il

Piano Dalet fu posto in esecuzione con il deliberato obiettivo di espellere la

popolazione araba della Palestina e distruggere questa comunità per mettere in

pratica il progetto sionista di costituzione dello Stato ebreo in quelle terre.

Meron Benvenisti (2002, p. 126) sostiene che, benché gli

obiettivi del Piano Dalet fossero militari, è controverso che mirasse alla

pulizia etnica fino al maggio del 1948: “I comandanti delle forze ebraiche certamente

realizzarono alcuni attacchi i cui obiettivi furono terrorizzare gli arabi

affinché abbandonassero le loro case, ma d’altro canto ci sono parecchie prove

del fatto che i dirigenti ebrei furono sorpresi dall’obiettivo dell’esodo e intrapresero

anche iniziative per persuadere gli arabi a restare nelle loro case” (ibidem,

p. 126).

Secondo Benvenisti, fino alla creazione dello Stato di Israele,

il trasferimento della popolazione araba si verificò come prodotto degli

avvenimenti. Il “trasferimento premeditato” sarebbe stato portato a termine a

partire dall’inizio del giugno 1948 (ibidem, p. 146). Ma secondo Rashid

Khalidi (2006, p. 4), l’argomento dell’esodo degli arabi prima del maggio di

quell’anno come semplice sottoprodotto di una guerra che essi persero

costituisce “la base per negare la responsabilità per i rifugiati”. Per

quest’autore, tale visione ignora il fatto che, in molti casi, i palestinesi

non erano scesi in guerra. E ignora anche la sproporzione delle forze, con lo

Yishuv meglio armato e organizzato (ibidem). Quando, dopo la fondazione

dello Stato d’Israele, il 15 maggio del 1948, i dirigenti arabi decisero di

inviare le loro forze in Palestina, il contingente militare divenne equivalente:

all’inizio, i governi arabi inviarono 25.000 soldati, ma questo numero fu

ampliato di quattro volte nel corso della guerra, equiparandosi agli effettivi

mobilitati dai sionisti (Pappé, 2007, p. 169). Tuttavia, in quel mese, i gruppi

paramilitari ricevettero importanti aiuti per meglio equipaggiarsi: “Durante la

tregua nei combattimenti, gli eserciti arabi non si rifornivano di armi perché

la Gran Bretagna era decisa a osservare l’embargo di armi imposto dall’Onu alle

fazioni in guerra. Le forze ebraiche, dal canto loro, continuarono ad eludere

questo divieto, importando considerevoli quantità di armamenti pesanti dai

Paesi del blocco dell’Est, che violavano il provvedimento dell’Onu. La parità

della prima settimana si trasformò in una superiorità degli ebrei quando ripresero

i combattimenti a metà del mese di giugno del 1948” (Pappé, 2007, p. 171).

L’embargo di armi agli arabi da parte dei britannici si

estese agli eserciti della Giordania, dell’Iraq e dell’Egitto, che utilizzavano

munizioni inglesi (ibidem, p. 168). Secondo Pappé, “c’è da meravigliarsi

che gli Stati arabi siano riusciti a mettere sul campo di battaglia ogni

possibile soldato. Solo alla fine di aprile del 1948, i politici del mondo

arabo prepararono un piano per salvare la Palestina, che in pratica era uno

schema per annettere la maggior parte possibile del suo territorio ai Paesi

arabi che intervenivano in guerra. La maggior parte di questi eserciti

possedeva un’esperienza di guerra molto limitata e un addestramento molto

sommario quando il mandato ebbe fine. Il coordinamento tra di essi era

deficitario, alla pari del morale e delle motivazioni dei soldati, ad eccezione

di un grande gruppo di volontari, il cui entusiasmo non bastava però a

compensare la mancanza di perizia sul campo. (…) Il mondo arabo, i suoi

dirigenti e la società, giurarono di salvare la Palestina. Ma i politici non

erano davvero sinceri. È probabile che i soldati e i loro comandanti mettessero

un impegno più genuino nella salvezza della Palestina (2007, p. 168).

Nel caso della Giordania, ci fu anche un accordo tacito con

Israele alla vigilia della guerra, di spartizione del territorio (ibidem,

p. 178). I dirigenti hashemiti avrebbero di fatto controllato una parte della

Palestina (l’attuale Cisgiordania) fino al 1967, quando essa venne occupata

militarmente da Israele (Tamari, 2002, p. 71). Insieme al futuro Stato ebraico,

avrebbero diviso anche il dominio su Gerusalemme. Altra parte del territorio

(Striscia di Gaza) sarebbe rimasta sotto amministrazione egizia fino a quell’anno

(Hourani, 2007, p. 471).

Sotto la spinta della raccomandazione, fatta dall’Assemblea

generale delle Nazioni Unite il 29 novembre 1947, di divisione della Palestina

in uno Stato arabo e uno ebraico, il trasferimento dei palestinesi si espanse significativamente.

Secondo la narrativa ufficiale israeliana, l’esodo dei palestinesi si produsse

in conseguenza della guerra

Per Rashid Khalidi (2006, p. 4), quest’argomentazione ignora

soprattutto la necessità del trasferimento degli arabi, che costituivano la

maggioranza della popolazione, per garantire l’istituzione di uno Stato ebraico.

Egli confuta la tesi sostenuta dalla storiografia ufficiale israeliana, secondo

cui i palestinesi lasciarono le loro case per ordine delle loro autorità. Ciò accadde

in pochi casi isolati, come misura di sicurezza per gli abitanti; in generale, invece,

questi dirigenti fecero misero in campo sforzi – “infruttuosi” – affinché la

popolazione restasse (ibidem).

Informative e documenti danno conto delle tattiche

utilizzate dai gruppi paramilitari sionisti. Sulla scorta delle informazioni su

ogni località, mentre in buona parte dei villaggi essi ebbero indicazioni sulla

strategia di attaccare lasciando una sola via d’uscita perché gli abitanti si

dirigessero verso i Paesi arabi vicini, in altra parte si assediava l’intero

territorio non lasciando via di scampo. In questi villaggi i massacri e le

atrocità sono descritti da storici come Ilan Pappé: servirono da propaganda per

espellere i palestinesi che vivevano in insediamenti vicini.

Le operazioni dei gruppi paramilitari privilegiarono

all’inizio i centri urbani come Haifa, allora principale porto del Paese,

destinata nella divisione a far parte del futuro Stato ebraico. L’élite aveva

già abbandonato la città, a partire dai primi attacchi nel dicembre del 1947.

Nell’aprile dell’anno successivo, i sionisti presero la città, il che determinò

l’esodo degli abitanti palestinesi che erano più di 50.000. Altre grandi città,

come Accra e Safed, ebbero lo stesso destino. Neppure Gerusalemme scampò allo

stesso destino: per prenderla, le forze sioniste condussero trenta operazioni

militari, sette delle quali fra il dicembre del 1947 e il maggio del 1948,

tutte in aree che sarebbero state destinate – nella spartizione – allo Stato

arabo (Tamari, 2007, p. 75). I quartieri del lato ovest furono attaccati e

occupati in quel periodo (ibidem, 134‑140). Secondo Tamari, “gli

obiettivi di queste operazioni erano due: 1) spianare la strada fra Tel Aviv,

Jaffa e Gerusalemme per la libera movimentazione delle forze ebraiche; 2) ripulire

le cittadine arabe del lato ovest di Gerusalemme dalla popolazione palestinese

per determinare un deficit demografico e un vincolo tra la proposta dello Stato

ebraico e la città di Gerusalemme, secondo quanto prevedeva il Piano Dalet (ibidem,

p. 75).

Gli inglesi restarono in Palestina fino al 15 maggio 1948 –

un giorno dopo la Dichiarazione di indipendenza di Israele – con la scusa che

le forze ebraiche avrebbero intrapreso una guerra di liberazione nazionale

contro il mandato britannico e per l’ostilità araba (Pappé, 2007, p. 178): “La

perdita dell’1% della sua popolazione [ebraica] avrebbe offuscato la gioia del

conseguimento dell’indipendenza, ma non la volontà e determinazione di

ebraizzare la Palestina e trasformarla in un futuro rifugio per gli ebrei di

tutto il mondo in seguito all’Olocausto”.

Appena partita l’Inghilterra, gli Stati Uniti riconobbero lo

Stato d’Israele. Due giorni dopo, fu la volta dell’Unione Sovietica. In

sequenza, altri Paesi fecero lo stesso. Le conseguenze per i palestinesi non

furono tenute in considerazione (Pappé, 2007, p. 169). In quel momento, due

terzi della popolazione araba locale furono trasferiti. Benché vi fosse la

presenza di decine di osservatori dell’Onu, secondo Pappé (2007, p. 214) essi

non fecero nulla al riguardo. Fece eccezione l’emissario delle Nazioni Unite,

il conte Folke Bernadotte, che propose la revisione della divisione del Paese

in due parti e il ritorno incondizionato dei rifugiati palestinesi. Giunto in

Palestina il 20 maggio 1948, fu assassinato da “terroristi ebrei” nel settembre

dello stesso anno, “quando ripropose la sua raccomandazione nella relazione

finale presentata all’Onu” (Pappé, 2007, p. 214).

In definitiva, vi furono tre fasi di pulizia etnica. La

prima fu inaugurata nel dicembre del 1947, alcuni giorni dopo la suddivisione

raccomandata dall’Onu, e si prolungò fino al maggio del 1948. La seconda, fra

questo mese e il gennaio del ’49, compresi bombardamenti aerei indiscriminati e

cannoneggiamento di quartieri con popolazioni miste. In questa fase, vennero

siglate due tregue e, alla fine, un armistizio fra gli eserciti arabi e Israele

(Pappé, 2007, p. 168). La terza fase del Piano Dalet si prolungò sino al 1954,

benché prima di tale data erano già state distrutte centinaia di villaggi. Gli

storici indicano numeri che variano da 290 a 472 in totale (secondo W. Khalidi,

2006, p. XVI). Pappé (2008, p. 11) indica un numero superiore: 531 villaggi,

oltre allo svuotamento di undici quartieri urbani, per un’espulsione di un

totale di 800.000 palestinesi su circa 1.200.000. Nella parte destinata

dall’Onu alla creazione dell’appena fondato Stato di Israele, di 818.000

palestinesi ne restarono solo 160.000. Al di là delle differenze, sulla base

della metodologia adottata, quel che è certo è che il paesaggio venne

totalmente modificato: “La Palestina si era trasformata in una nuova entità

geopolitica, o meglio, tre entità. Due di esse, la Cisgiordania e la Striscia

di Gaza, erano mal definite: la prima totalmente annessa alla Giordania, ma

senza il consenso o l’entusiasmo della popolazione; la seconda in un limbo,

sotto un regime militare, con i suoi abitanti impossibilitati ad entrare in

territorio egizio propriamente detto. La terza entità era Israele, decisa ad

ebraizzare ogni parte della Palestina e a costruire un nuovo organismo vivo, la

comunità ebraica di Israele (Pappé, 2007, p. 178).

(*) Dal sito della Lit-Quarta Internazionale

Articolo basato sulla dissertazione della tesi universitaria intitolata “Qaqun: storia ed esilio di una piccola contrada palestinese distrutta nel 1948” e discussa nel dicembre del 2013 nella Facoltà di Filosofia, Lettere e Scienze Umane dell’Università di San Paolo (Usp), insieme al Dipartimento di Lettere Orientali, sotto la direzione della professoressa Arlene Elizabeth Clemesha.

(traduzione di Valerio Torre)

Bibliografia

BENVENISTI, Meron. Sacred Landscape – The Buried History of the Holy Land since 1948. Translator: Maxine Kaufman-Lacusta. California: University of California Press, 2002.

HERZL, Theodor. O estado judeu. Trad. David José Perez. Rio de Janeiro: Garamond, 1998.

HOURANI, Albert. Uma história dos povos árabes. Trad. Marcos Santarrita. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.

KHALIDI, Rashid. The Iron Cage: The Story of the Palestinian Struggle for Statehood. New York: Columbia University Press.

KHALIDI, Walid. All that Remains: The Palestinian Villages Occupied and Depopulated by Israel in 1948. Washington: Institute for Palestine Studies, 1998.

KHALIDI, Walid. Plan Dalet: master plan for the conquest of Palestine.Journal of Palestine Studies. Disponível em: http://pt.scribd.com/doc/23122101/Walid-Khalidi-Plan-Dalet-Master-Plan-for-the-Conquest-of-Palestine. Acesso em: 26 mai. 2012.

MASALHA, Nur. Expulsion of the Palestinians: The Concept of “Transfer” in Zionist Political Thought, 1882-1948. Washington: Institute for Palestine Studies, 1992.

MORRIS, Benny. The Birth of the Palestinian Refugee Problem Revisited, 1947-1949. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

PAPPE, Ilan. História da Palestina moderna – uma terra, dois povos. Trad. Ana Saldanha, Lisboa: Ed. Caminho, 2007.

_______. La limpieza étnica de Palestina. Trad. Luis Noriega, Barcelona: Memória Crítica, 2008.

_______. The Forgotten Palestinians – A History of the Palestinians in Israel. London: Yale UniversityPress, 2011.

SHLAIM, Avi. A muralha de ferro – Israel e o mundo árabe. Trad. Maria Beatriz Penna Vogel. Rio de Janeiro: Fissus Ed., 2004.

TAMARI, Salim (ed.), Jerusalem 1948 – The Arab Neighbourhoods and their Fate in the War. The Institute of Jerusalem Studies & Badil Resource Center, Second Revised Edition, 2002.

Note

[1] Lo scrittore Moacyr Scliar (1937-2011), che partecipò al movimento giovanile sionista, affronta il tema nei suoi commentari all’edizione portoghese de Lo Stato ebraico. HERZL, T. O Estado judeu. Trad. David José Pérez. Rio de Janeiro: Garamond, 1998, p. 21.

[2] Il termine sarebbe stato usato come eufemismo dai sionisti secondo MASALHA, N. Expulsion of the Palestinians: The Concept of “Transfer” in Zionist Political Thought, 1882-1948. Washington: Institute for Palestine Studies, 1993.

[3]Chaim Weizmann sarebbe poi stato il primo presidente di Israele, nel 1948. Disponibile in:

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/biography/weizmann.html.

[4] Comunità ebraica. PAPPÉ, I. História da Palestina moderna – uma terra, dois povos. Trad. Ana Saldanha, Lisboa: Ed. Caminho, 2007, p. 358.

[5] Leo Motzkin, presidente del Consiglio Generale dell’Organizzazione mondiale sionista. Disponibile in: http://www.jta.org/1932/05/23/archive/zionist-movement-and-french-report-mr-motzkin-president-of-zionist-general-council-leaves-for-pale>.

[6] Disponibile in: http://www.icty.org/x/file/About/OTP/un_commission_of_experts_report1994_en.pdf.

[7] Idem.